右から「季刊 銀花」106号、単行本「ねがいは普通」、文庫本「若き芸術家たちへ」 |

|

| シリーズ第6弾は、彫刻家・佐藤忠良さんとの思い出です。元編集長に強い印象を残した作家の、知られざる一面を伺わせてくれます。 |

|

佐藤忠良さんと「人の顔」

その人のことを思うだけで本当に励まされる、というような方に、「銀花」の取材ではたくさん出会えた。有名無名を問わず、なのだけれど、彫刻家・佐藤忠良さんは、中でも印象深い方であった。 東京・杉並区永福町の静かな住宅街に佇むアトリエに、初めて伺ったのは浅い春の午後。翻訳家で演劇評論家でもある私の姉・松岡和子が同行してくれていた。彼女は忠良(チュウリョウ)さん(偉大な芸術家は周囲の人々にこう呼ばれていた)と面識があり、長女で俳優の佐藤オリエさんとも親しかった。以前から忠良さんの特集を組みたいと願っていた私は彼女にプランを説明し、オリエさんと対談してもらい、彫刻家の人柄やあまり知られていないエピソードなどを引き出したいと伝えていた。 高い天井と大きな窓を持つアトリエには、ブロンズの彫像、制作途上の粘土の像、石膏像などに加え、額装された素描作品やスケッチブックが点在している。立像には若い女性や子供の像が多く、「首」と忠良さんの呼ぶ顔の像には、老若男女、有名無名の様々な姿が散見された。壁の大きなポスターは1981年、パリのロダン美術館からの依頼で開催された、忠良さんの個展の時の品だった。 彫刻家は穏やかな笑顔で迎えてくれた。すっきり伸びた背筋、長い指の大きな手。「朝7時に起きて8時にはアトリエに入るんです、いつも同じ。自分は職人だと、つくづく思います。粘土をこねて、挑戦して跳ね飛ばされて、コンチクショウってまた挑む、なんて事の繰り返しですよ」。近頃続けているのは、近所の木のスケッチという。「木って思いがけない姿をしていますよ、よく観察すると」。スケッチブックを広げ、様々な「木」を見せて下さる。鉛筆で描かれた木たちはどれも、存在感があり気高かった。コブを抱えてなおまっすぐ天を目指す木、絡み合うように枝を伸ばす木、柔らかな葉を茂らす木ーーー。「ちょっと見の早飲み込みが一番いけませんね」。 |

|

||

「銀花」がきっかけで生まれた単行本「ねがいは普通」の各章の扉。忠良さんの「木のスケッチ」から。 |

|

忠良さんは1912年、宮城県の山間で生まれた。農学校教師だった父とは6歳のときに死別。27歳で未亡人になった母は実家のある北海道の炭坑町・夕張に忠良さんと4歳違いの弟の二人を連れて戻り、以降、裁縫の腕だけで兄弟を育て上げた。地元の小学校教師や、札幌で共同生活をしてくれた群馬出身・北大勤務の青年などの世話になり、やがて忠良さんは画家を目指して上京する。「絵は小さい頃からずっと好きだったけれど、母はよく僕を東京に出してくれたと思います」。22歳で東京藝術大学に入学した青年はやがて彫刻に惹かれていき、卒業後、学友・舟越保武さんと「新制作協会」を立ち上げ、様々な作品を制作、活動の幅を広げていった。が、30代初めに応召、3年間のシベリア抑留生活も体験している。「収容所では社会的地位があった人たちより、職人や普通の人、手をよく動かす人の方が、ずっと人間として優れているとつくづく思いました」。 そんな感慨や思索の結実とも言いたい作品が「群馬の人」(1952年作)。実際のモデルと共に、北海道で世話になった青年のことも心にあった。以降、一連の日本人の顔をテーマにした作品は高い評価を受けた。しかし「忠良のキタナヅクリ」と評する人もあったらしい。「人間の顔はその人の表札であり履歴書」と彫刻家は言う。「やはり中身のある心のいい人がいい顔をしています」。 「その人の過去と現在と、おこがましくも未来まで、彫刻という動かないものに語らせたい。怒るでもない、悲しむのでもない、何か全部含めたものが彫刻の姿にこめられたらーー」。忠良さんは優しくも真剣な眼差しだった。 |

|

||

忠良さん制作の様々な「人の顔」から。ブロンズ像のモデルは右から高見順、王貞治、佐藤朔の各氏。 |

||

|

||

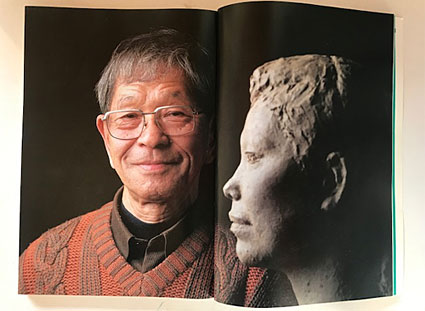

アトリエの佐藤忠良さんと塑像の「首」。モデルは彫刻家・笹戸千津子さんだ。 |

|

幾度かお邪魔したアトリエでは、もったいないほど「いい言葉」をもらえた。例えば「”手のやり場”って難しい。彫刻でも手で苦労します。どうかするとウケを狙って媚びてしまったり。するとやはり、品が悪くなる。下手な役者は手の置き場に困ると聞くけれど、下手な絵描きは手や足を隠しちゃうの。降参する時、手も足も出ないって言うでしょ、あれですね」。 「季刊 銀花」106号特集「佐藤忠良 彫刻の顔 人の顔」には、画家・安野光雅さんも文章を寄せて下さった。安野さんと忠良さんの交友の始まりは、子供たちへ素晴らしい美術教科書を作ろう、という仕事を一緒された時と聞く。大変苦労の多かったその仕事が一段落した後も、二人はよく出会われた。テレビの仕事でシベリア・バイカル湖近くを訪れ、一緒にスケッチをなさったこともある。忠良さんが抑留されていた収容所の近くであった。 私は1996年冬、「銀花」108号の仕事を最後に書籍編集部に移動。そして2002年7月に「ねがいは普通」と題された単行本が発行された。2001年11月・津和野の「安野光雅美術館」、同年6月・仙台の市立美術館佐藤忠良記念館で行われた対談に、同年12月・永福町のアトリエで改めて記録させてもらった対談をまとめた一冊である。対談の司会は前2回が山根基世さん、後は松岡和子姉。安野さんの装丁と題字、忠良さんによる「木のスケッチ」を各章の扉に配した、まことに贅沢な仕上がりだった。 この本は幸せなことに文化出版局で絶版になってからも、安野さんのおかげで、中央公論社から中公文庫として改題出版された。タイトルは「若き芸術家たちへ」。副題に「ねがいは普通」とある。 |

|

(写真はすべて筆者) |

|

萩原 薫プロフィール 1966年東京女子大社会学科卒業。同年より、 文化出版局編集部に所属。 2児の育児休職計1年半を含めた38年間を、同じ職場で雑誌や書籍の編集者として過ごす。主な仕事は雑誌「季刊銀花」編集、暮らしを彩る手仕事を巡る書籍の編集など。後に文化学園大学、文化服装学院で非常勤講師。現在はごくたまに友人に頼まれた私家版限定本の編集など。 |

| (2019/3 よこやまゆうこ) |

|

(C)Copyright 2004 Jomon-sha Inc, All rights reserved. |