|

|

|

染めと織りの作り手を訪ねる工房探訪その9は、東京都中野区で東京手描き友禅の職人技を継ぐ、長澤龍彩さんです。東京手描き友禅は、産地としてはぐんぐん小さくなりつつあります。昔は制作手順に従って、それぞれの技の達人が分業で流れを作っていましたが、制作数の激減にともない、もう分業制は成り立たないところにきています。分業制は、模様師、染め屋、糊置き屋の三芸を中心としてできていましたが、今では、模様師が染めも糊置きもすることが普通になってきました。悉皆(しっかい)と呼ばれる問屋が、すべてを取りまとめてくれることもなくなってしまいました。ですから個人が材料の仕込みから販売までしなければなりません。資金も要れば営業力も要求されるようになったのです。長澤さんも、品代の1/10の手間賃しか払ってもらえなくても、好きな絵だけ描いていればよかった時代のほうが楽しかったと言います。

|

|

|

元禄時代、京都知恩院の門前で扇を売っていた宮崎友禅齋なる人物の名をとって友禅染めと呼ばれるようになったという友禅染めは、京友禅、金沢友禅、名古屋友禅、長野友禅など、地名をつけて呼ばれています。雅びな伝統を守る品のよい京友禅、華やかで贅を尽した金沢友禅に対して、江戸友禅はもっとも現代の雰囲気を取り入れた自由な絵柄、色いきをもっています。長澤さんの父親の時代は、日本画をそっくり着物に移して身につけたいとの傾向が強く、その絵柄も写実的で、もっぱら花鳥風月をモチーフにしていました。当然、弟子入りした師匠の描き方、色使いがそっくり出せるようになることが修行でした。

長澤さんは、誂え友禅の模様絵師だった父を始め、兄や叔父たちも友禅を仕事としている環境に育ちました。芸大受験に失敗した頃父が他界し、絵さえ描いていられればとの思いで兄に弟子入り、3年後、染織家田中種水氏に師事し、昭和49年に独立。その2年後には早くも東京都知事賞を受賞。40年のベテラン絵師は、来年還暦を迎えま。

|

|

|

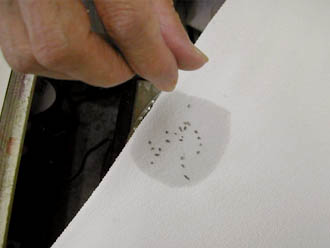

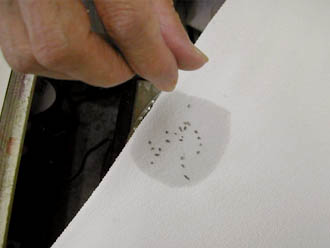

長澤さんの仕事は、若い頃画家を目指して油絵の勉強に励んだ成果が今の仕事に生きているような、豊かな奥行きが特徴的です。その重厚感あふれる表情をだすための技法『撒き糊』を見せていただきました。

撒き糊には6種類の大きさがあり、餅米の粉、塩、亜鉛の粉からできています。自分で作るもっとも小さい糊の粉は茶漉しの目を落ちてくるほど。大きめといっても、一辺が2ミリもないほどです。

|

|

|

|

まず、少量のふのりを溶かした水を刷毛でおいて布に湿り気を与え、粉の粒ができるだけ重ならないよう、細心の注意をはらいながらパラパラと撒いてゆきます。撒いただけでは剥がれ落ちてしまうので、刷毛で生大豆のすり汁(呉汁)をのせます。しっかりと糊の粉が布に貼り付き、地色を引き染めしたときにとれないようにすることが肝心です。この根気の要る作業を14メートルもある着尺の隅から隅まで施すのですから、相当の集中力とコントロールを要求されることは、容易に想像がつきます。

細かなすすきの模様の下絵に、長澤さんが糸目糊をおいた作業途中のものがありました。その糊の線の美しさは、どこにも糊を継いだあとがなく、これぞプロの技と呼ぶにふさわしい仕事です。こうした乱れのない技の集積から仕上げられた一枚の着物は、正に、世代を越えて着継がれてゆくべき工芸品であると実感します。

|

|

|

長澤さんの夢は、来年計画している個展を通じて、若い着物愛好者たちと出会うことです。すぐに手に入るものではなくても、江戸友禅という伝統ある手技を知ってもらうことから始めなければ、と感じているからです。そして、もう一つの楽しみは、40年培ってきたこの技を弟子たちに残してゆくこと。近々2人の弟子をプロデビューさせるそうです。師としてもますます腕によりをかけて制作に励みたい、と静かに燃えている気配が感じられました。

『庵龍彩』の連絡先は、03―3310―7033。

(2004/7 よこやまゆうこ)

|