玉光さんの書道歴は古く、書家故浅井素堂氏のもとで学び、その後、日比野光鳳師に師事。既に30年のキャリアです。30代で日展に入選するという好調な滑り出し以来、昨年はかな文字部門で日展の会友にもなられました。若い頃は油絵を描いていましたが、結婚を期に書の道に。書はまず“技”を身につけるところからも、アートというよりは工芸のような一面がある、とおっしゃいます。一つの線にも息づかいが出るので、無心になって筆を運ぶ練習は修行のようなものと。視点を固定し、息を深く整え、かな文字特有のちらしと呼ばれる構図を考え、空白の美ともいうべきアンバランスの美を生み出すことが求められます。

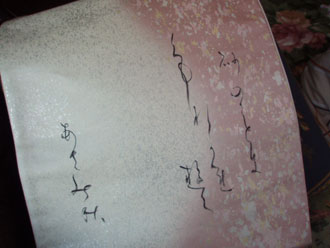

絹布に書く書について玉光さんがこだわるもう一つの点は、ことばです。紫式部日記、古今和歌集、百人一首、源氏物語などの古典をはじめ、蕪村、山頭火、漱石の俳句を着物に記したこともあります。さらに自作の句を帯のお太鼓にアレンジしたり、テレビで耳にした心に残ることばを袱紗に映すことも。例えば、友禅で染め分けられ金彩が流れるような川の意匠の着尺には「荒海や佐渡によこたふ天の川」。額装される白絹には明るく力強い字で「笑う門には福きたる」と。ことばとの出会いが創作意欲につながるとおっしゃいます。和歌、俳句をはじめ、さまざまな日本文学を紐解くことは、玉光さんにとって創作につながるもっとも充実した時間です。 |