〈高台の星〉をめぐる角さんの文章と星たちの姿。知る限りだが、文も書も絵も、リズムが独特で、味わい深かった。 |

|

| シリーズ第五弾は、漆作家の故角 偉三郎氏。漆器の可能性を大きく広げてみせてくれた漆器界の異端児ともいうべき角さんと、季刊「銀花」編集長の取材秘話です。 |

|

「角 偉三郎さんの漆と器」

角 偉三郎(かど いさぶろう)さんの存在を教えてくれたのは「銀花」と縁深い、デザイナーの中谷匡児さんだった。京都出身で漆職人の家に生まれ、自らも漆のピラミッドめいた見事な重箱を仕上げたりの彼が言った。「とにかく素晴らしい。類が無い」。知らされた個展に出かけ、すぐ納得した。大振りの椀や鉢などの暮しに親しい姿が並ぶ会場。作品はいずれも端整で大らか、ゆったりと微笑んでいるようでもある。「初めて出会う、豊かでスケールの大きな漆!」。早速、輪島へ連絡し、出かけて行った。「季刊銀花第八十一号春」の特集「角 偉三郎と漆街道」のそれが端緒であった。 |

|

||

『銀花』81号表紙と100号の特集ページから。対談中の、左が陶芸家鯉江良二さん、右が角 偉三郎さん。 |

|

角さんの作品と輪島ならではの職人仕事を取材したいと思っていた私に、彼は提案した。今、心にかかっている「アジアの漆」と「銀花」の特集を結び付けられないか。タイ、ブータン、ミャンマーの三ヶ国を巡り、帰国してほどない人は、暮しに深く根付いた漆器について思うところ多々、という風であった。 1940年、漆の里・輪島で、下地職人だった父、蒔絵仕事をしていた母のもとに生れ、中学を卒業して直ぐ沈金師に弟子入り。以降ずっと漆と共に過ごして来た角さんは、20代で日展に前衛的な作品で入選し、受賞を重ね、やがて特撰にも選ばれていた。が、実はかなり疑問を感じていた。「漆っちゃ何だろう」。漆パネルなどの美術的表現は、実は漆の本分ではあるまい。そんな折に能登半島の真ん中近く、柳田村の合鹿(ごうろく)という里で生まれた古い椀に行き会った。なんの気取りもてらいもない、武骨だが健康な黒い椀。 漆の原点を探る旅が始まった。漆の木を訪ね、思いは「森」や「自然」に行き着き、輪島塗の歴史を改めて辿り、日本だけでなくアジア各地の漆に触れて深く考えるーーー。そうして生まれ出た角さんならではの「合鹿椀」は、団体展では不評だった。こんなものは展覧会にふさわしくない。地元の輪島でも散々。「角は作家をやめた」と受け取られた。40歳の誕生日、角さんは公募展出品をやめ、箱書をやめ、業者からの仕事も絶った。 この時期、角さんは見ず知らずの陶芸家・鯉江良二さんに手紙を出し、常滑のアトリエを訪ねたらしい。思いあぐねていた漆人に、陶人は答えた。「どんどん作れば良いんだ。迷わずどんどん」。季刊「銀花」第百号では「百の手 百の宴」と題し、創刊以来25年間で出会えた「良き手の人」を改めて紹介したが、その柱めいた角さんとの対談で、鯉江さんが話している。「あの時見せてもらった合鹿椀、手離れが良くて良かったなあ。あれこれいじくりまわしていない」。対談を終え、自作の盃で日本酒を酌み交わすそれぞれの手の、一方は漆の取れない爪を持ち、もう一方は土練機で2本の指先を失っていた。 角さんの器の高台には、朱赤の星めいた点が記されている。銘を入れるのを止めてからの慣い。初めの頃は点3つ。よきものの誕生に不可欠な素材と道具と作り手。やがてよき使い手の星が加わり、さらにそれらすべてを超える大いなる力を表す5つ目の星が加わった。そして2001年、60歳からは6つの点。植物の小さな実にも見えるそれは、どんなに踏まれてもへこたれない「根草」をイメージしたという。 「私の噐には出身地がある。どこから来て、ここへ行き着いたかって」。大小様々な定番の椀にも、それぞれに出自。例えば「安子椀」は角工房の働き者「安子(やすこ)さん」が発想の原点。仕上がった椀も使い勝手の良い働き者だ。「へぎ板大皿」は、あすなろの木の癖の多い部分を接ぎ合せて生まれる。曲物に使うあすなろは輪島で「アテ」と呼ばれ、癖あり部分はストーブにくべられるしか用のないものとされていた。それが角さんと、信頼あつい職人たちの手で、和洋を問わず料理を映えさせる、モダンな八寸皿などに変身していった。 角さんは輪島全体が自分にとっては工房、と話していた。着想の母胎があり、素材があり、安心して任せられる木地師や、下地職人、上塗り師がいる。作為の出すぎを嫌い、協働の中でそれぞれの工夫が重ねられ、やがて着想を超えるほどの豊かな器物が生まれ出るーーと「角のいっちゃん」(地元での通称)は思っていた。 |

|

||

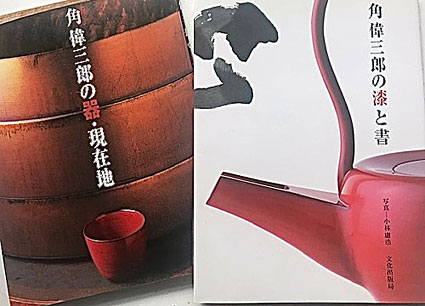

単行本の表紙。『角 偉三郎の漆と書』(文化出版局刊)と『角 偉三郎現在地』(ギャラリー瑞玉 刊)いずれも中谷匡児デザイン |

||

|

||

左はアテの木(あすなろ)の癖あり部分を継いで生まれたへぎ板皿。右は書も良くされた角さんと額装前の作品。働き者の角さんが『休日』の書を掲げ、能登の浜辺に立ってくれた。 |

|

「銀花」の特集や百号の取材以降も、私は角さんと仕事をさせて頂いた。文化出版局内で雑誌編集部から書籍部に移動し、形を持った『角 偉三郎の漆と書』、定年後フリーの編集者として関った、東京・板橋の『ギャラリー瑞玉』が版元の『角 偉三郎の器・現在地』。そんな取材のたびに、「謙虚で広やかな、努力する天才」の凄みめいたものを感じていた。輪島市の門前町。總持寺祖院にほど近い『逗ヤ房』(とうやぼう)と名付けた工房には、制作途上の器物や「坐辺師友」と呼ぶべき古今東西の古道具などが在った。机上に村上華岳の画集を見て問うと、「華岳の描く山肌に惹かれるんです」。ほどなく「菩薩桶」と本で紹介した一抱え以上もある円筒形の器の内側が、華岳の山肌を思わせる仕上がりなのに気がついた。 能登半島の七尾市、和倉温泉「加賀屋」の入り口近くに2005年、角 偉三郎美術館が生まれた。七尾湾を臨み、角さんのこれまでの作品のほか、工房を再現した一角もある清々しい空間だった。けれどこの美術館は10年を経た後、加賀屋別邸「松乃碧」内に移転したと聞く。ネットで見ると、こちらも角さんの作風や人柄にふさわしい佳き空間の様子。機会を得てぜひ訪れたく思っている。 |

|

(写真はすべて筆者) |

|

萩原 薫プロフィール 1966年東京女子大社会学科卒業。同年より、 文化出版局編集部に所属。 2児の育児休職計1年半を含めた38年間を、同じ職場で雑誌や書籍の編集者として過ごす。主な仕事は雑誌「季刊銀花」編集、暮らしを彩る手仕事を巡る書籍の編集など。後に文化学園大学、文化服装学院で非常勤講師。現在はごくたまに友人に頼まれた私家版限定本の編集など。 |

| 開館当時の美術館のサイト:SideStory#135 |

| (2019/1 よこやまゆうこ) |

|

(C)Copyright 2004 Jomon-sha Inc, All rights reserved. |