|

|

| 写真をクリックすると拡大します |

|

side story #464でお知らせした断捨離シリーズその2です。 当節はやりのクイズではありませんが、『天鵞絨』とは何のこと?「てんがじゅう」、英語ではベルベット、フランス語ではベロア、ポルトガル語ではビロード。技法素材に多少の違いがあるものは別珍(べっちん)とも呼ばれています。13世紀イタリアで開発された織りの技法で、日本では滋賀県長浜市が産地として有名です。豊臣秀吉がマントを陣羽織に仕立てて着用していたものが残っています。昭和の中頃は和装のショールとしてご婦人のあいだで流行していたような記憶があります。国会の椅子に使われてもいるそうです。議員さんのヒア汗の滲みたエンジ色のあの椅子のことでしょうか。 ビロードについてはたくさんのサイトが出ています。ざっくり言えば、平織と綾織があり、細い針金が緯糸に組み織られていて、織りあがったらその細い金属線を一本一本引き抜き、ループになったところを平らに切り揃えると、地の織り面からほんのわずかだけ持ち上がった段差ができ、柔らかい手触りと見た目には立体感が生まれます。 (https://kimono-en.com/introduce/taketune/) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

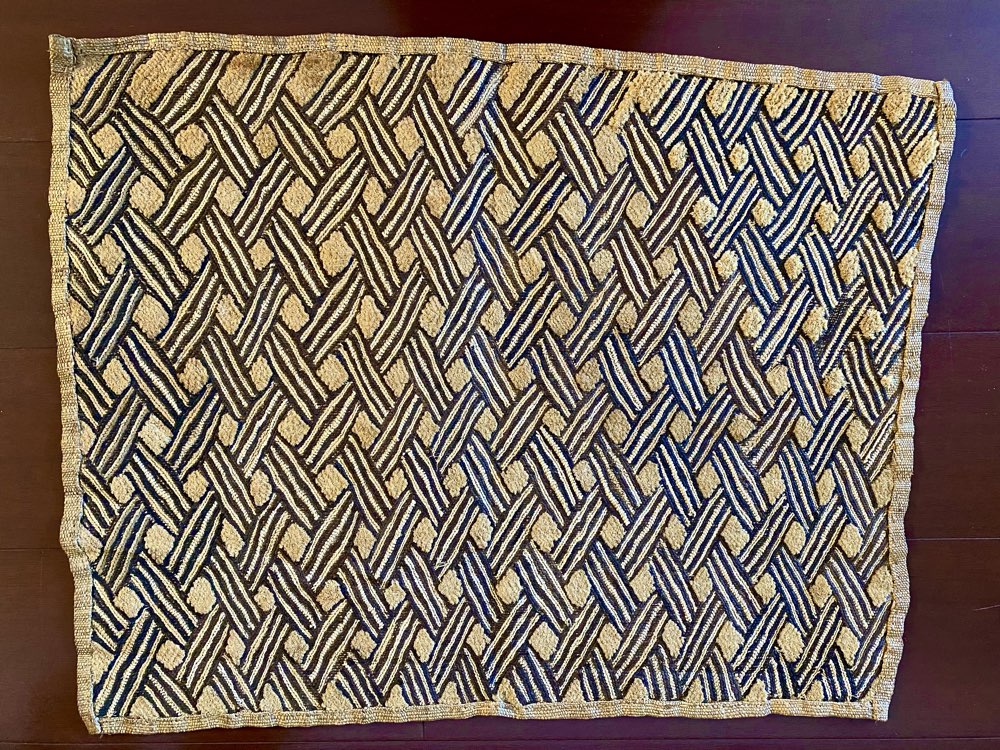

さて、ここでご紹介する「草ビロード」は、アフリカの森とサバンナの王国クバ族の手仕事であるラフィア椰子の繊維で織られた布です。 これらの布と出会ったのはロンドンの小さなアンティークショップ。旅の優先順位は名所旧跡よりも骨董店をのぞくことが優位ですから、ロンドンでも路地に迷い込み鼻をきかせてここと思った骨董店にとびこみ、大いに時間を費やしました。草ビロードは、日本ではアフリカ専門店でしか扱っていなかったようで、名前だけは知っていましたが手にとってみたのは初めて。大きな丸太をくり抜いたアフリカの樽のようなものの中に数枚置かれていました。 綿の育たないサバンナに棲むクバの人々は椰子から繊維をとり、部落に伝わる幾何学模様を配しながら女たちが織ったのでしょう。幾何学模様であるにもかかわらず、途中でいきなり模様が変わってしまっているものがあったりと、気ままな織りぶりが実に自由で楽しいのです。日本の着物地の経糸数は軽く 1000本を超え、一目落ちても許されない完璧主義の工芸。それ比べて、彼らのtake it easyな取り組み方は好対照と言えそうです。それにしても、この幾何学模様の崩れ方!途中からいきなり模様が乱れ、再びそれなりの規則に則った模様に繋がってゆく。少しでも織りを手がけた者の目には、規則を違える方がよほど難しいというのに、、。サバンナの風に吹かれながら、女性たちがおしゃべりをしながら手を動かし、あ!間違っちゃった、、と言いつつ、そのまま織り進んでいる情景が目に浮かびます。ちなみに、草ビロードでは、緯糸に針金を入れるというプロセスは考えにくく、経糸をすくって模様を作ってゆく技法が考えられます。 とにかく、あ!草ビロードだ~~!!とコーフンし、持ち帰る面倒も忘れて数枚を求めたのでした。 中の一枚でバッグを作ってみました。 |

|

ご購入にご興味のある方はお気軽に shop@handmadejapan.com までご連絡ください。 |

|

このシリーズ、どこまで続くかは不明ですが、ものとの出会いを記しながら、みなさまに使っていただけたらと願いつつ販売いたします。 シリーズその1 ベネチアングラスの皿 シリーズその2 クバ族の草ビロード |

| (2025/3 よこやまゆうこ) |

|

(C)Copyright 2004 Jomon-sha Inc, All rights reserved. |