|

|

| 写真をクリックすると拡大します |

|

side story #464でお知らせした断捨離シリーズその3の続編です。 前編に続き、もう1つの茶器は台湾で見つけたもの。訪ねたのは、台北から350kmほど南下した高雄の町。乱気流が危険な山越えの飛行でした。1981年8月、作家向田邦子さんがこのルートで飛行機事故に遭われたことをあとで知りました。今では東京から直行便が飛び、台北から新幹線が延びているそうです。 鄙びた空港からタクシーで走ること1時間、けっこうな山中へ。この旅の目的はお茶ではなく、紙漉き村を訪ねることでした。日本の和紙に魅せられ世界中の手漉紙の研究していたドイツ人工芸家ステファンの案内。紙漉き農家を尋ね、素朴な手漉き紙の工程を見ました。 山村にはカソリック宣教師が入っており、台湾語で歌われる讃美歌につられ教会でのミサを覗いたり、原色溢れる盛大な誕生日の祝宴に出くわしたり。飛び入りの旅人にも席が与えられ、唇の周りや手の甲に刺青をほどこした老女の長寿を共にお祝いしました。その村は、山から切り出したスレート(粘板岩)で壁や屋根が作られた家々に棲む高砂族の一族の村でした。女性の刺青の習慣はとうの昔になくなったことでしょう。 |

|

|

|

|

|

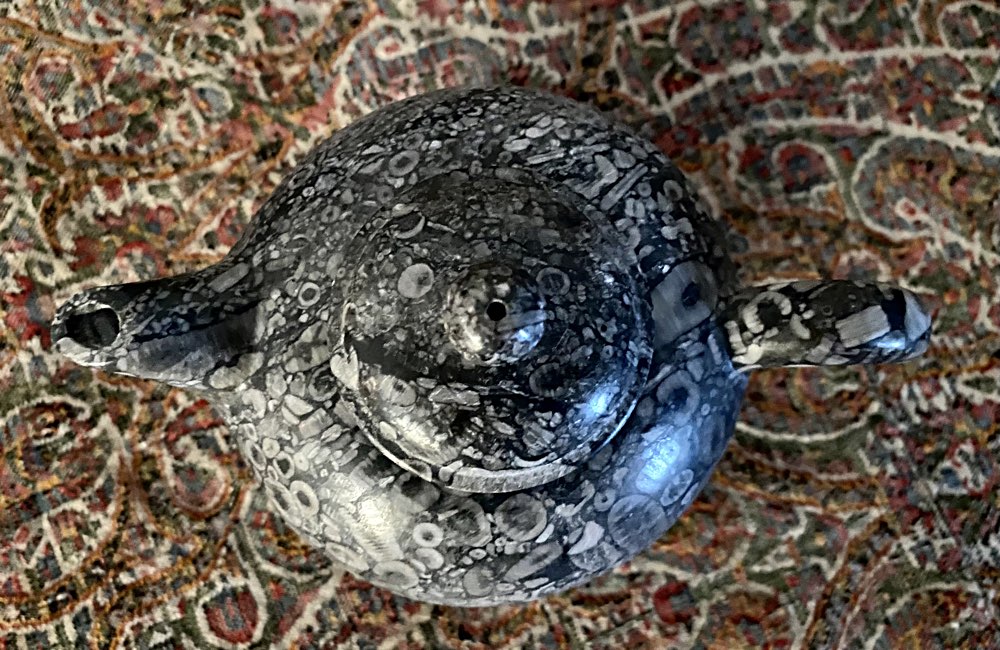

この山村の雑貨屋で出くわしたのが、石を轆轤(ろくろ)で彫りだした急須。砂岩と思しき柔らかな風合いのものから、結晶が圧縮された黒く光沢のある石のものなど、見たこともないモノでした。オフホワイト色の急須は、使い込めばお茶の色が染み込み、好い色に育ててゆけるでしょう。例によって、旅先であることも忘れいくつかを求め、地元の新聞紙でぐるぐる巻きにして持ち帰りました。

|

|

ご購入にご興味のある方はお気軽に shop@handmadejapan.com までご連絡ください。 |

|

このシリーズ、どこまで続くかは不明ですが、ものとの出会いを記しながら、みなさまに使っていただけたらと願いつつ販売いたします。 シリーズその1 ベネチアングラスの皿 シリーズその2 クバ族の草ビロード シリーズその3 石の中国茶器 その1 シリーズその4 石の中国茶器 その2 |

| (2025/5 よこやまゆうこ) |

|

(C)Copyright 2004 Jomon-sha Inc, All rights reserved. |